聆听“中国人的年度精神史诗”!他们是感动中国2024年度人物

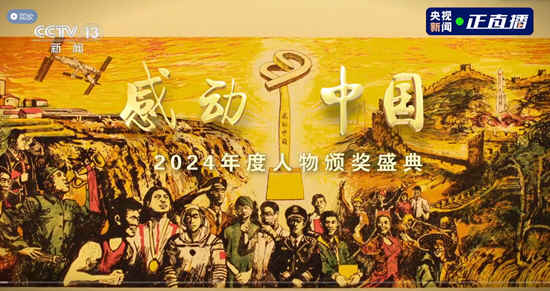

16日晚,《〈感动中国〉2024年度人物颁奖盛典》,在央视新闻频道(CCTV-13)播出,央视新闻等新媒体平台同步播出。这是《感动中国》第一次在夏天和大家见面,夏天有一股憋着劲儿往上长的精神,而感动就是一种生命的动力,是我们生活的能量。

《夜读》第一时间奉上今年《感动中国》的颁奖辞。让我们一起感受榜样的精神,致敬向上的力量!

2024感动中国年度人物名单

栾恩杰、范振喜、郑钦文、曲亚波、吕明玉、保定学院西部支教群体、沈华忠、李东、庞众望、李登月

特别致敬:刘老庄连

栾恩杰

“我们还要有更深远的目标,中国人的脚步将越走越远,领导宇宙的新潮流,那一天一定会到来。”

月球探测工程是我国继人造地球卫星和载人航天之后,第三个标志性的重大航天工程,是我国实现深空探测零突破的起点。作为探月工程规划制定者和首任总指挥,从嫦娥一号到嫦娥五号,每一次奔月之旅,都离不了栾恩杰之名。

回望来路,栾恩杰曾说,航天是个风险性极大的事业,去试验场几乎没有不落泪的时候。成功了高兴得落泪,失败了痛苦得落泪。

不过,对这个赚了他最多眼泪的职业,栾老只抛出真心一句:“这一辈子值了!下辈子我还干航天。”

颁奖辞

从瀚海孤烟到碧空明月

如今人们把你的名字写上了星辰

绕落回三小步,成就了中国探月的一大步

嫦娥轻盈起舞的背后

是无数探月人忠诚智慧的脊梁

范振喜

“我25岁的时候,全村的党员就认准了我。咱们就是凭良心,老百姓是真心对我,我也真心对老百姓。”

25岁那年,范振喜退伍回乡。那时,河北省承德市滦平县周台子村是一个典型的山区特困村,村集体一无所有,还欠了万元的外债。

为治穷,范振喜把村里承包出去的铁矿收归村集体,哪怕最大的承包人正是自己的二哥。这一年村集体进账10万元,有了这第一桶金,周台子开始了发展,范振喜带领村民修路架桥,栽果树扩稻田盖学校建工厂。

正当全村人干劲十足的时候,那时年仅30岁的范振喜被确诊为白血病。范振喜白天工作,晚上输液,他要与生命赛跑。

如今的周台子,是远近闻名的美丽乡村,他们边挣钱边改造,先后投资几亿元,完成了新村建设,年轻人入住新房,70岁以上老人免费入住老年公寓,实现了各有所居老有所依。

颁奖辞

拔穷根,千钧重担扛在肩

抗病魔,一心为公富乡亲

谋创新,树立乡村振兴的典范

一个新时代的农民铁人

用40年光阴

留住青山,垒起金山,无愧于燕山

郑钦文

“你可以输或者你可以赢,但是你知道你永远都不会放弃。”

郑钦文的网球之路,是一场接一场的翻山越岭,也是一次又一次与孤独的正面交锋,年复一年的高强度训练和连续征战。

2020年8月,17岁的郑钦文正式踏上职业选手的征程,她的起点是世界排名第630位,她以“冠军收割机”的姿态,横扫低级别赛事,仅用两年的时间便跻身世界前50位。

2024年,21岁的郑钦文连续三天三场鏖战,夺得中国网球史上首枚奥运会单打项目金牌。

颁奖辞

山海可平,桂冠已揽

你是进攻的火,升腾的箭

红土上的后浪,奥运场的强者

在路的尽头出发

自信冲破壁垒,汗水浇灌梦想

你用球拍向世界展示中国的力量

曲亚波

“我就是尽我做人的本分,我问心无愧。”

2003年7月,曲亚波的丈夫外出工作遭遇严重车祸,两次开颅手术,虽然捡回一条命,却不幸成了植物人。那时候,家里不仅有80多岁的太公公、年过六旬的公公和婆婆需要照顾,还有12岁的儿子要抚养。

难以想象的压力,都扛在了曲亚波一个人的肩头。白天,她是乡里民政办公室的微机员,工作一点都不含糊;晚上,她又成了全能护工,给丈夫翻身喂流食,收拾大小便。

曲亚波的故事,没有惊天动地的壮举,却有日复一日的坚守。她用肩膀,扛起了生活的千钧重担;用岁月,谱写了孝老爱亲的动人篇章。

颁奖辞

要改变命运,就站出来向命运挑战

身怀炽爱的女人

守心中诺言,扛肩上责任

不离不弃,无怨无悔

一个人撑起一大家

生活的重担

让你比世人更懂什么是幸福

吕明玉

“我没有什么大本事,也不会做惊天动地的大事,我就想,把这些微弱的光攒起来,总会给别人照亮一点夜路吧。”

吕明玉曾两次捐献造血干细胞,成为山东省首例、全国第26例二次捐献者,用自己滚烫的热血延续了一个陌生人的生命。

从帮助一个人到帮助更多人,在扶危济困的路上,吕明玉越走越坚定。作为国网威海供电公司,彩虹共产党员服务队的队长,她的帮扶对象远至青海,她先后帮助8名困难家庭的孩子,走出困境,完成学业。她数年如一日地护送身患残疾的牛华伟康复就医,并想方设法帮他跑手续、搭棚子,办起修理铺。

十几年来,吕明玉和彩虹共产党员服务队的队员们,先后600余次为46家敬老院,233个困难家庭送关爱、送健康。

颁奖辞

为陌生人两次捐献干细胞,跨越生死

为乡亲们三年驻守薄弱村,走向富裕

扶危济困,热血不冷

聚水成川,初心燎原

你站在时代的前沿

脚下有泥,手上有力,心中有光

保定学院西部支教群体

“好好教书育人,不管外面的世界如何精彩,我愿意固守一份宁静、一份责任,只为了这一双双渴望的眼睛。”

25年前,一辆汽车载着15名青年的理想,穿越戈壁,停驻在了沙漠小城。从此,河北保定到新疆且末,这两个跨越3000多公里的地方,被一群人的青春,紧紧地连在了一起。

从他们开始,此后二十余载,保定学院近400名毕业生,接力扎根西部各地,其中数十人来到且末教书,在此累计培养9000余名学生。

2024年,又有一批年轻人,告别家乡,告别父母,踏上西进旅程。“我去教好学生,实现一些我的价值,无论有没有人看到,有没有人知道,最起码我感受到了。”

颁奖辞

曾经在城市的校园里苦读

如今到原野的风暴中驰骋

教育的根锁住流沙

年轻的心点燃梦想

大风刮过山岗

你们已经在祖国最需要的地方

长成一棵大树

沈华忠

“我有事人家也会帮,他有事我也要帮人家,一样的。”

2024年3月,浙江舟山船老大沈华忠在海上作业时发现16名遇险渔民,他果断舍弃价值近40万元的6000多只蟹笼,将16人救上自己的渔船。

这样的紧急救援,沈华忠经历了不止一次。2021年9月,沈华忠也曾在海上救起16名遇险船员。那时的他,也毅然把价值近10万元的蟹笼丢进大海,向事发海域全速驶去。

人不能两次踏进同一条河流,沈华忠却两次上演“舍财救人”。他说,看见有人遇险,施救是渔民的本能。

颁奖辞

一艘大船四面波,东海大洋捕海货

碰到南风转北暴,总有危急难预料

砍两刀,抛蟹笼,一心只为救人命

沈老大,船顶风,镇浪平涛显英雄

李东

△李东的父母

“你先爬上车顶,快!”

2024年6月中旬,湖南省多地遭受暴雨灾害。出生于1994年的李东,在转移群众途中遭遇山洪。

危急时刻,李东先将驾驶位上的同事推挤出了车窗,又将后排的同事拉出前排车窗。转眼间,湍急的洪水吞噬了车辆,李东失去了逃生的机会。

“你先爬上车顶,快!”是他留下的唯一遗言,也是一名共产党员先人后己、舍己为人的绝唱。

颁奖辞

父母的顶梁柱,百姓的主心骨

长路泥泞,你用脚板丈量民情

暴雨将至,你为乡亲们撑起伞

风里来,雨里去

来时总有好消息

去时,你带走了人们的思念

庞众望

“我们这一代人的时代使命,就是科研报国!”

2017年高考,庞众望考出了理科684分的成绩,并获得清华大学“自强计划”最高60分的降分录取资格。

之所以获得清华大学“自强计划”录取资格,是由于他特殊的家庭环境,父亲是一位精神分裂症患者,母亲下肢残疾,行动不便。面对家庭的重担,庞众望一边勤于学业,一边照料家庭。

在生活和求学的路上,社会各界的关心和帮助,一直是庞众望的底气所在,政府的低保持续为这个家庭兜底,从高中母校到清华大学,学校发放的助学金和自己获得的奖学金,也让他不必为生活费用分心。

庞众望说,刚入学时的自己,想努力改善家人生活。如今,面对时代关键节点,若必须在改善家人物质基础与科研报国间选,他会倾向后者,相信最终能惠及家人、家乡及更多人。

颁奖辞

背影留给坎坷,笑容交给阳光

名字里写着责任,步履中充满力量

磨砺过的剑,破茧后的蝶

你一直向前,一直向上

不辜负妈妈的目光,不辜负时代的期望

李登月

“保家卫国,共产党员就是这么一个气概!”

李登月老人生于河南滑县,今年将满100岁。1942年秋,日军多次“扫荡”,烧杀抢掠,无恶不作,村里200多无辜村民被残忍杀害。1943年1月,19岁的李登月毅然决定,参加八路军抗日打鬼子。

初上战场,李登月也会怕到“躲着敌人的射击”。但在战火的淬炼中,李登月很快成长为一名真正的钢铁战士。

抗日战争结束后,李登月又再度投身解放战争与抗美援朝战场。李登月与妻子曹康年,同为志愿军第60军第180师的战友。

战火中的爱情,朴素却充满默契与坚定。朝鲜停战后,他们在防空洞顶上拍下了一张结婚照。

国与家,在照片定格的瞬间圆满。

颁奖辞

目睹过亲人们的死难

见证了新中国的诞生

半生披着战场的硝烟

一生迈着必胜的步伐

信脚下的土地,信头顶的红星

新时代,强军梦圆,盛世如愿

你还是那个少年

特别致敬:刘老庄连

刘老庄连是诞生于抗日烽火中的英雄连队。

1943年春,日军对苏北淮海抗日根据地进行“扫荡”,新四军第三师第七旅第十九团第二营四连,为掩护淮海区党政机关和人民群众安全转移,在淮北地区刘老庄一带与3000多日伪军展开激战,拼至弹尽粮绝,全连82人全部壮烈牺牲。

在这次英勇的战斗之前,连指导员李云鹏,给家人写过一封家书:

父母亲大人,自儿离家已经年余,不知大人身体近来健康否,不知家中生活情形和收成怎样?待风息波静,凯然而归,全家团圆,以报此恩。

生命永远定格在23岁的年轻战士,与战友们展示了视死如归,宁死不屈的民族气节,不畏强暴,血战到底的英雄气概。刘老庄战斗结束后,在烈士壮举的感召下,又有82名主动参军的当地青年,被编入新四军第七旅,重新组建第四连,并命名为刘老庄连。

从那时起,生命不息,战斗不止的刘老庄连精神,融入到连队一茬茬官兵的心中,新的刘老庄连战士,从83号到如今的6673号,是82年来,刘老庄连官兵赓续的忠魂血脉。

文章评论

共有 0位用户发表了评论 查看完整内容